こんにちは、桐生真也です。

最近、昔に比べて視力が落ちてきたと感じるようになってきました。

一応まだ裸眼で1.0くらいは維持できているのですが、日によっては見えづらいことも多く、眼精疲労に効く目薬を常備しています。

仕事では常にパソコンを使用し、プライベートでもスマートフォンやゲームをしているのですから、むしろこの年齢まで裸眼でいられているだけでもマシなのでしょうか。

私の周囲の人達もほとんどは眼鏡やコンタクトレンズを使用していて、それがないと1m先でもぼやけてしまうそうです。

中には乱視の合わせ技みたいになってしまい、信号機がいくつにも分かれて見えているという人もいるくらいで、生活に相当支障が出ていそうですね。

そんな視力を使用中は復活させてくれる眼鏡やコンタクトレンズ。

少々高額であっても現代人にとっては必須となりつつあるこの道具、いつ頃から使われているのでしょうか。

気になる!

なんとなく歴史は古いような感じはしているのですが、最初の眼鏡はいつからあるのでしょうね。

これだけ周囲に眼鏡着用者が多いのですから、日本全体で見てもきっと多いでしょう。

浅い知識と拙い文章ですがご容赦ください。

気ままにお付き合いいただけたら幸いです。

眼鏡の歴史

最初の眼鏡は読書用だった

今のような眼鏡としての形を持つよりもっと昔、紀元前の頃から既に球形のレンズを通すことで文字などが大きく見えるようになるという事象は知られていたようです。

ですが当時は太陽光を集めて火おこしのために使われ、拡大できる凸レンズの作成は非常に難しく、かなり貴重な物だったようですね。

文字の拡大も、書物の上に直接レンズを置いて移動させることで行っていたようです。

水を入れたペットボトルに夕日が当たって火災になったという話はよくありますから、それを意図的に起こしていたということですね。

調べ物をする度に紀元前の文明の話が必ずと言っていいほど登場するということは、現代に繋がる技術の基本形はほとんどこの時代には出来上がっていたということなのでしょう。

今のように目の前にレンズを固定できるような形で視力調整を目的とした眼鏡を発明した人物は、現代になっても判明していないそうです。

1306年にイタリアのフィレンツェにあるサンタ・マリア・ノヴェーラ教会にてフラ・ジョルダーノ・ダ・リヴァルト修道士が説法をした際に眼鏡について話しており、ここ20年以内の発明であるといった発言をしていることから逆算して1286年頃とされているようですが、発明者の名前はわかっていません。

この時代にイタリアのムラーノ島(ヴェネチアン・グラスの生産地)で眼鏡の生産が行われ、その透明度の高いガラスの制作技術を発揮していたようです。

箱根ガラスの森美術館の記事でもお伝えしていますが、実際とても高い透明度で、細かい形状調整もできる技術を持っていたようですから、制作を依頼されるのも納得です。

当時の眼鏡には”つる”がなく、手で持って使うものや、鼻の上に慎重に乗せて使用していたようですね。

使用用途も文字を読むために使っていたようです、現代で言うところの老眼鏡でした。

ファンタジー映画とかでも棒付きの小さい眼鏡を持って使用するシーンを見たことがあります、古い魔導書を読むときに魔法使いが使ってるイメージです。

レンズを本に置いて移動させるよりは、自分の視界で文字が読めるようになるのですから、利便性としても素晴らしい発明ですよね。

現代のような”つる”がついた眼鏡の原型が発明されたのは、1730年頃のイギリスはロンドンの眼鏡屋。

”つる”が付く前までは紐などで固定していたようですが、眼鏡が発明されたとされる頃から400年以上も経過してやっと現代風の物が出来上がったのですね。

そこから今日に至るまで、レンズやフレームの素材や精製法の進化、折りたためるようになったりといったデザインの変化を経て、お洒落で実用的な眼鏡へと変わっていきました。

最近の眼鏡は本当にバリエーション豊かですし、個性を表現するためのアクセサリーとしての側面も強くなっています。

視力調整のためのものだ、アクセサリー感覚で伊達眼鏡をかけるやつは許せないなんて意見もあったりしますが、まぁそれは個人の自由でしょう。

私もブルーライトカットの伊達眼鏡は持っていますし、せっかくかけるならと好みの見た目で選びましたし。

需要があるから変化が受け入れられるのであって、きっと片眼鏡が流行するなんてこともあるかもしれませんね。

年配のご婦人が使っているイメージだった眼鏡チェーンも、最近では若い人に人気があるみたいですし。

今でこそ視力調整やお洒落でかける眼鏡ですが、名探偵コナンの眼鏡みたいにズーム機能とかマップ機能とか付いてくれたら面白いし便利なのですけど。

”つる”の部分が骨伝導スピーカーになっていれば、レンズにマップが表示されて、音声案内まで聞ける、何なら通話だってできちゃうとか。

スマートフォンと連動させたスマート眼鏡とかも面白いですよね、それならすぐにできそうですけど。

眼鏡の歴史はどんな道筋を辿るのでしょうか、楽しみですね。

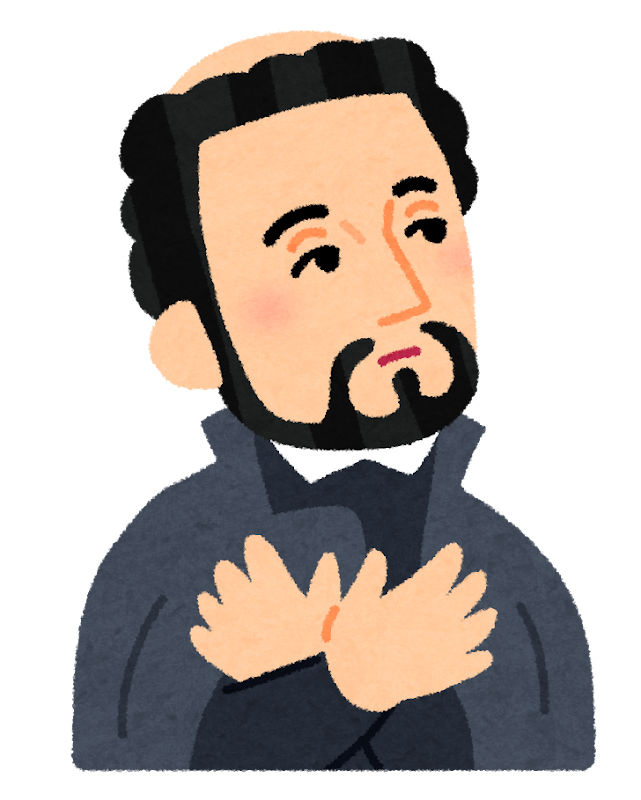

日本に眼鏡を伝えたのはフランシスコ・ザビエル

日本に眼鏡を最初の伝えたのは、歴史の教科書でもおなじみのイエズス会宣教師であるフランシスコ・ザビエルさん。

彼が1550年頃に現在の山口県である周防の大名・大内義隆に眼鏡を贈ったという記録が残っていますが、残念ながら眼鏡自体は現存していないそうです。

室町幕府12代将軍・足利義晴が所有していたとされる眼鏡や、徳川家康が使用していたとされる眼鏡は現存しており、足利義晴の眼鏡が日本最古のものではないかともされています。

ちなみに現存している眼鏡は手に持って使うタイプの眼鏡だそうです。

徳川家康の眼鏡は静岡県にある久能山東照宮に今も保管されているそうですよ。

当時の権力者が揃って持っているあたり、珍しい物はやっぱり欲しいのでしょうね。

そうして初めは権力者だけの所有物だった眼鏡も徐々に広がり始め、江戸時代頃には眼鏡屋も現れているそうです。

しかし当時はまだ輸入された眼鏡しか販売していなかったので、作りが鼻の高い外国人仕様。

アジア人は他の人種と比べても凹凸の少ない顔つきですし、眼鏡を鼻に乗せて固定するとレンズが目に当たってしまったようですね。

最近の眼鏡には当たり前に付いているパッド部分は、そんな事情もあって日本で発明されたものだとか。

現代では日本人でも鼻が高い人も多くなっていますが、当時はきっとそういった事情が顕著だったでしょうね。

今では日本の眼鏡は世界的に見ても高品質であると評価されているようですよ、高品質を求めていく日本人らしいですね。

世界的にも眼鏡=賢い人ってイメージ

目が悪くなるほど勉強しているから、眼鏡をかけている人は賢い。

眼鏡をかけていると何となく賢そうに見える。

このイメージは何も日本だけではなく、そもそも眼鏡が普及した13世紀当時からあるイメージだそうです。

というのも、眼鏡が発明された当時は識字率が低く、本を読むことすらほとんどの人はできません。

そんな中で眼鏡をかけてまで本を読もうとする時点でかなり高い教育を受けている人となります。

単なるイメージではなく、眼鏡をかけていることは知識人の証明であり、立場も高い人であるということですね。

こういったイメージは絵画の世界にも影響を与えていて、まだ眼鏡が存在していない時代の偉人を描く際にも、より知的に見えるように眼鏡を書き加えたものまであるそうです。

こういったイメージが時代を超え海を越え、日本でも定着したということでしょう。

目が悪くなるほど勉強しているからというのも、ある意味では正解だったということですね。

日本のフィクション作品においても、眼鏡=知的なキャラクターというのはかなり根強いですし。

頭がいいなら、目が悪くならないように勉強はできなかったのかと疑問に思ったこともありますが。

きっとこれから先もこの眼鏡=知的なイメージは崩れることはないでしょうね。

感想

眼鏡=知的のイメージが日本だけではなかったというのが意外でした、眼鏡の歴史と共に歩んできた由緒正しいイメージだったわけですね。

ちなみに日本人の眼鏡の着用率は、コンタクトレンズと併用している人も含めると実に74%に達するそうですよ。

そりゃ周りの人の多くが眼鏡をかけていても不思議じゃないですよね、こんなに着用率が高いのですから。

視力が落ちてしまうことは喜ばしいことではありませんが、世界的な眼鏡先進国である日本であれば、しっかりと自分に合った眼鏡に巡り合える安心感がありますね。

私もいつかは度のある眼鏡のお世話になるのでしょうが、できればもう少し裸眼で頑張りたいところです。

それでは今回はこのあたりで。

あなたの大切な時間で読んでいただき、ありがとうございました。

コメント