こんにちは、桐生真也です。

先日子供と折り紙をする機会がありまして、なんとも懐かしい気分になりました。

昔は色々と折り方を知っていた気がするのですが、もう手裏剣と鶴しか思い出せません。

ぴょんぴょん跳ねるカエルとか、凄く滞空時間が長い紙飛行機とか。

子供の頃は今のようにデジタルな遊びも少なくて、一生懸命に綺麗に折ろうとしていた気がします。

それが指先の訓練にもなっているだなんて思ってもいないまま、爪を使ったりして折り目をくっきりさせていました。

最近では子供のころからスマートフォンや動画サイトやゲームなどがありますし、こういった昔ながらの遊びって経験しないまま大人になっていくのでしょうか。

さてそんな折り紙ですが、いつ頃から遊ばれているのでしょう。

気になる!

SNSなどでも時折凄まじく細かい大作の写真を見ることができたりしますが、きっと大会などもあるのでしょうね。

幼き頃の思い出と共に、大人になって過去を振り返ってみましょう。

浅い知識と拙い文章ですがご容赦ください。

気ままにお付き合いいただけたら幸いです。

折り紙はいつから遊ばれているのか

始まりは平安時代の頃

紙を折って包み紙として使用するようになったのは平安時代の頃。

丈夫な紙を作れるようになり、主に神社などで儀礼用の装飾品や包みを和紙で折って作るようになったのが始まりとされています。

これらは「儀礼折り紙」と呼ばれ、室町時代には三代将軍・足利義満により礼法の一つとして形式化され、その礼法は将軍や上級武士などの一部の立場の高い人達に口伝で伝わっていました。

この儀礼折り紙が今でも活かされているのが、結婚式などで見られる装飾としての折り紙となっています。

香典とか包むような紙もこの儀礼折り紙と言えるのでしょう、ちょっといいお値段のお店で箸置きが紙で折られた物であったりもしますね。

当時の和紙は貴重品でしょうから、そんな貴重品を丁寧に美しく見せるように折ったもので贈り物を包むことが、相手への礼節として重んじられていたということです。

江戸時代に遊戯として一般にも広まる

現代で言うところの折り紙である「遊戯折り紙」は戦国時代頃には既にあったとされていますが、正確な時期までは判明していません。

ですが和紙が市民にも広く普及したのは江戸時代に入ってからであるため、遊びのための折り紙が普及したのはこの頃だと言われています。

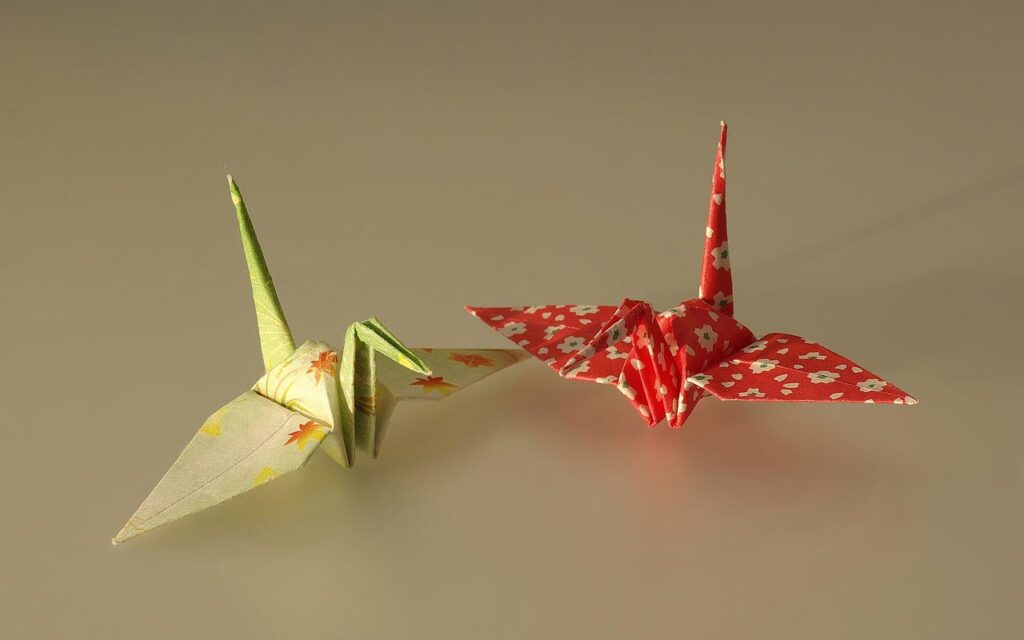

三重県桑名市の無形文化財に指定されている「秘傳千羽鶴折形」は、1797年に刊行された最古の折り図の本であり、49種もの折り鶴の折り方が掲載されているそうです。

またヨーロッパでも折り紙の文化はあったようで、船や紙飛行機といったものが日本にも伝わっているみたいですね。

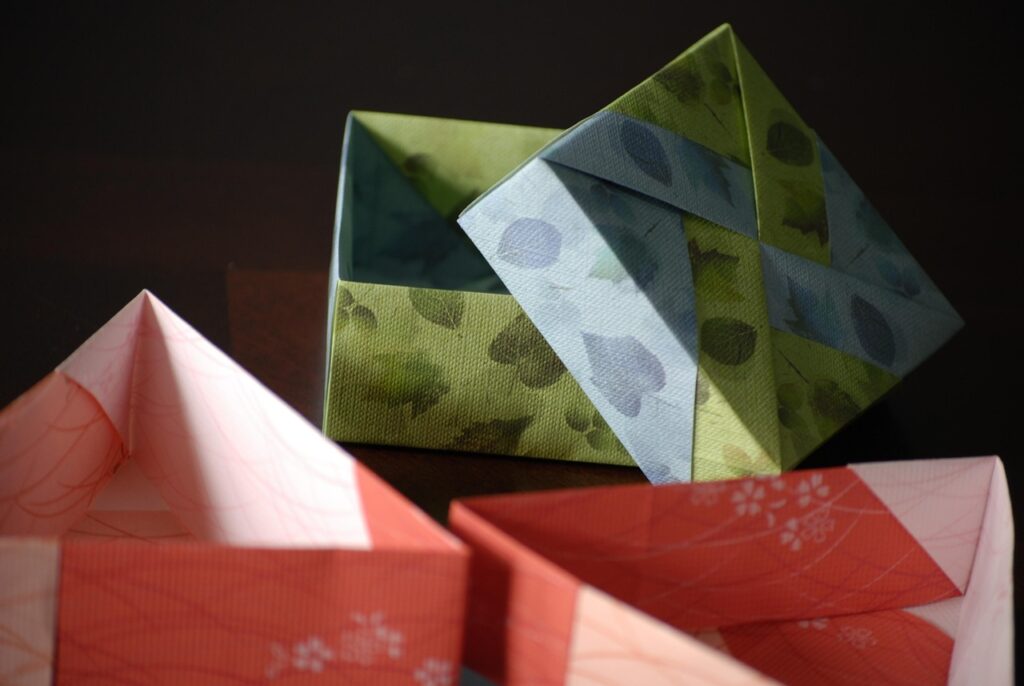

またこの頃になると折り紙のための紙として「千代紙」という色彩や絵柄の入った紙が作られるようになったそうです、

こういう綺麗な紙ですね。

華やかで素敵なデザインの紙で、まさに和風って感じの紙です。

現代でもこういった千代紙は伝統工芸品として入手することができるようですね、文房具屋さんでもこういったデザインの紙は購入できるかと思います。

世界の”ORIGAMI”

今や折り紙は世界中で愛され、インターネット上でも新しい技法や折り図の公開など、発展目まぐるしいそうです。

英語でも日本語の読み方そのままに”ORIGAMI”と表記されるそうですから、日本の伝統として世界にも認めてもらえているようです。

日本にも「日本折紙協会」や「日本折紙学会」といった組織が存在するほか、アメリカなど海外でも折り紙の同好者が集まった組織が作られているそうです。

日本においては11月11日が折り紙の日として認定されていますが、アメリカの折り紙グループであるOUSA(OrigamiUSA)の創始者の一人であるリリアン・オッペンハイマーさんの誕生日である10月24日から11月11日までを”World Origami Days”としており、2009年から折り紙を世界に伝える活動を続けているようですね。

上でも書いたようにインターネットの普及によって折り図や技法の情報交換が盛んになり、動画サイトなどで実際に折っている様子を見ることができることも、技術発展に大きく貢献しているみたいですね。

自分の折り紙作品をインターネット上で写真で公開することもできるようですし、それらを参考にして新しいものに挑戦することもできるでしょう。

子供の頃に折り紙の本を見ても、どうすればその形になるのか解らなかったことがあります。

誰に聞いてもよく解らなくて困ったなんてことも、今では実際に見ることで知ることができるのですから便利なものですね。

我が家の子供は折り紙を切ったり貼ったりする方が楽しかったようですが。

色々な作品形式の名称

いわゆる「山折り」や「谷折り」といった意味ではなく、どういった方法でその作品を作ったかによって名称が異なるそうです。

子供の頃は考えたこともなかったですが、きちんと名称もあったのですね。

不切正方形一枚折り

正方形の紙一枚から折るだけで作品を作る方法、いわゆる折り紙の基本形。

複合折り紙

花と葉、箱の上下のように、複数のパーツを作って繋げて一つの作品とするような折り方。

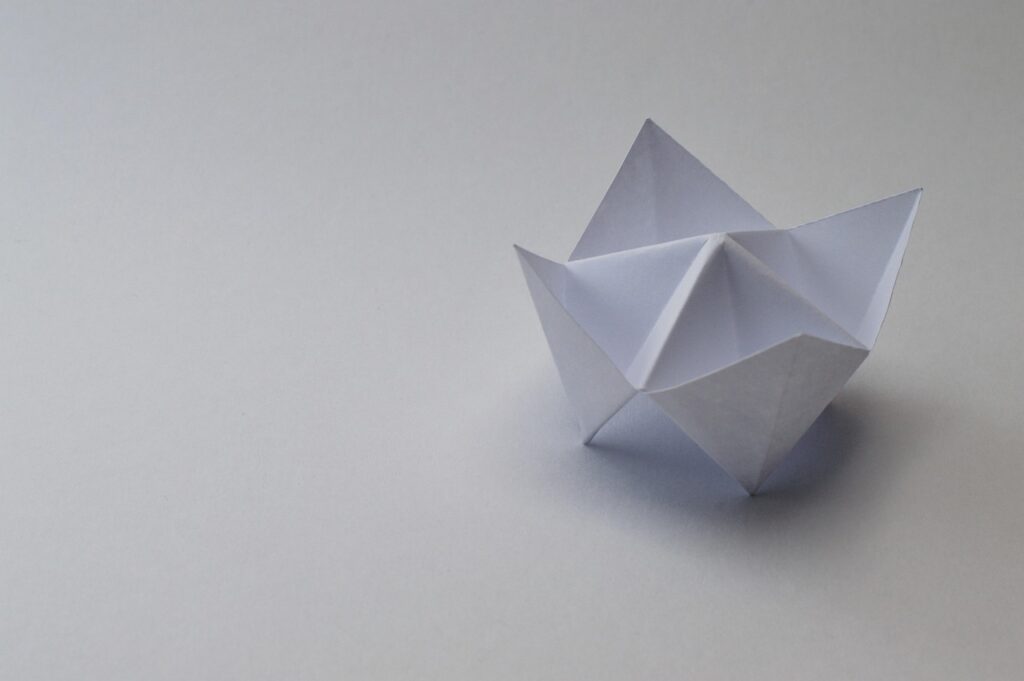

ユニット折り紙

同じ形のパーツを複数繋げることで、より立体的な作品を作り出す方法。

仕掛け折り紙

遊べるように動かせるように作った作品、飛び跳ねるカエルなど。

他にも切り込み折り紙という、ハサミで切れ目を入れることで折り目を減らしたり角を増やしたりする技法があるようなのですが、不切正方形一枚折りこそ至高とする方々からは邪道扱いされてしまっているようですね。

感想

たった一枚の紙からでも立体的な物を作り出してしまう日本の伝統遊戯である折り紙。

最早どこをどうすればそんな形にまでできるのか解らない物までありますが、正方形の紙さえあればどこでも楽しめてしまうのも魅力の一つではないでしょうか。

私も昔はレシートを正方形に切って鶴を量産して暇潰ししていたこともありました、気が付けばバイト先に鶴の群れが…。

子供の指先訓練にも最適ですし、タッチパネルにばかり触っていないで、こういった伝統的な遊びも少しは楽しんでほしいと願うばかりです。

ところで、仕掛け折り紙にある写真のようなやつを「ぱっくんちょ」って呼んでいたのですが皆さんはどうでしょうか?

内側に質問内容を書いて、どれにするか選んで質問し合ったりとかして遊んでいたのですが。

調べてみると「ぱっくんちょ」と「ぱくぱく」という二種類の名前が出てきました、皆さんはどちらの名前で呼んでいたでしょうか、なんだか懐かしいですね。

それでは今回はこのあたりで。

あなたの大切な時間で読んでいただき、ありがとうございました。

コメント